到西藏自驾聚点股,很难说能遇到多少辆不会动的警车。

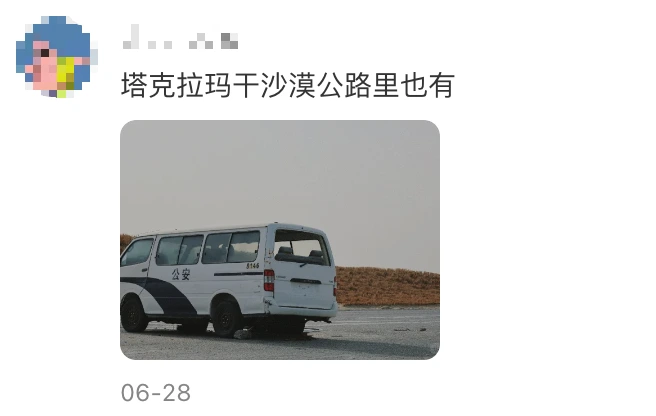

它们经常在道路之外突然出现,以一种超越汽车本身的形态,准确侵入你的视野,沉默中透露着独有的从容。

不言不语,不温不火,不急于表现,老练而稳健,静静等候每一位有缘者。

来到西藏的人,总会和警车产生一些新的交集,它们虽然不会特意迎接你,但又以自己的方式维护着跟你的情谊。

无论是从拉萨去往日喀则,还是从昌都开到羊卓雍措,只要上了路,就等于开启了那段亲密关系。

这片土地一向能带来无限关怀,当远道而来的旅人终于抵达心灵向往之地,还没来得及从大自然的雄伟中缓过神,紧接着又来一个更震撼的。

传说很多人都曾在这种视觉冲击中陷入迷离,开始思考此处到底发生过什么样的危机,精神波动随着距离接近逐渐升级,难免主动勾勒出一幅后现代画卷。

路程的艰辛拦不住放飞的想象力,对于思路敏捷的朋友来说,一个画面就能切入主题,脑海中的框架不断完善,剧情也变得更容易补足。

眼前那辆车陌生又熟悉,褶皱、松散、饱经风霜,GTA里最多也就这样了。

有人说在西藏开车,就像进行脱敏训练,一趟开下来,基本再也没有什么路况能激起心中波澜。这里不光海拔高,驾驶难度显然也是相当高,连路边警车都是报废的。

“记得当时我们还感叹警察同志这么辛苦,山路上还在巡逻,结果靠近发现那辆车连门都没有。”

野外自动刷新,风雨无阻从不缺勤,又和每个人的行驶路线高度绑定,按照出现频率来看聚点股,已经快跟存档点差不多了。

而等到相遇次数越来越多,也就越容易怀疑自己是不是把车开进了什么行为艺术,有经验的人甚至能大胆预判下一次见面的时机,压根没有它们到不了的地方。

“离老远就能看到,一开始我还以为是哪个装置艺术家搞出来的狠活。”

你可以将其看作雪域高原为所有人送上的欢迎仪式,只是整体透露出突破空间的美学理念。

头一回身处现场,首先要摆脱一些刻板印象,才能深入这次顶峰相见。

它们业务能力强劲,同时对自己定位明确,身为一辆合格的汽车尸体,专吓司机。

“一般在急转弯或者有视野盲区的地方,就能看到这些报废警车,专门放置的,虽然只有个车壳子,但仍然是精神层面上的减速带,比限速摄像头好使。”

“危险处立个牌子,经常被无视,但要停个警车就气派多了,人会自觉警惕起来,看见它谁不得踩一脚刹车。”

“那年走318,从芒康到林芝,一路都数不清见了多少辆。”

还能看到八十年代的丰田皇冠ms122,经典车型。

田里的稻草人吓唬偷吃粮食的鸟,路边报废警车提醒面临风险的人,两者都属于有效警告。

这就像再次发掘出工具的本色,退休警车当场实现返聘,生动直白,可信度高,皮肤自带威慑属性聚点股,堪称纯粹写实派艺术。

单从画面上就可以看出其深得诸葛亮真传,讲究以静制动,遇到它时心生戒备,其实车里根本没人,很有空城计的感觉。

当然也有的是真在测速

当警示内容被全方位具象化,每辆车似乎都在描绘此地路况信息,有时已经成为某种符号标识,足以带来很多遐想空间。

一旦创作锚点稳固起来,灵感自然也就被激发,比如救援补胎领域的高手们早已发现最佳广告位。

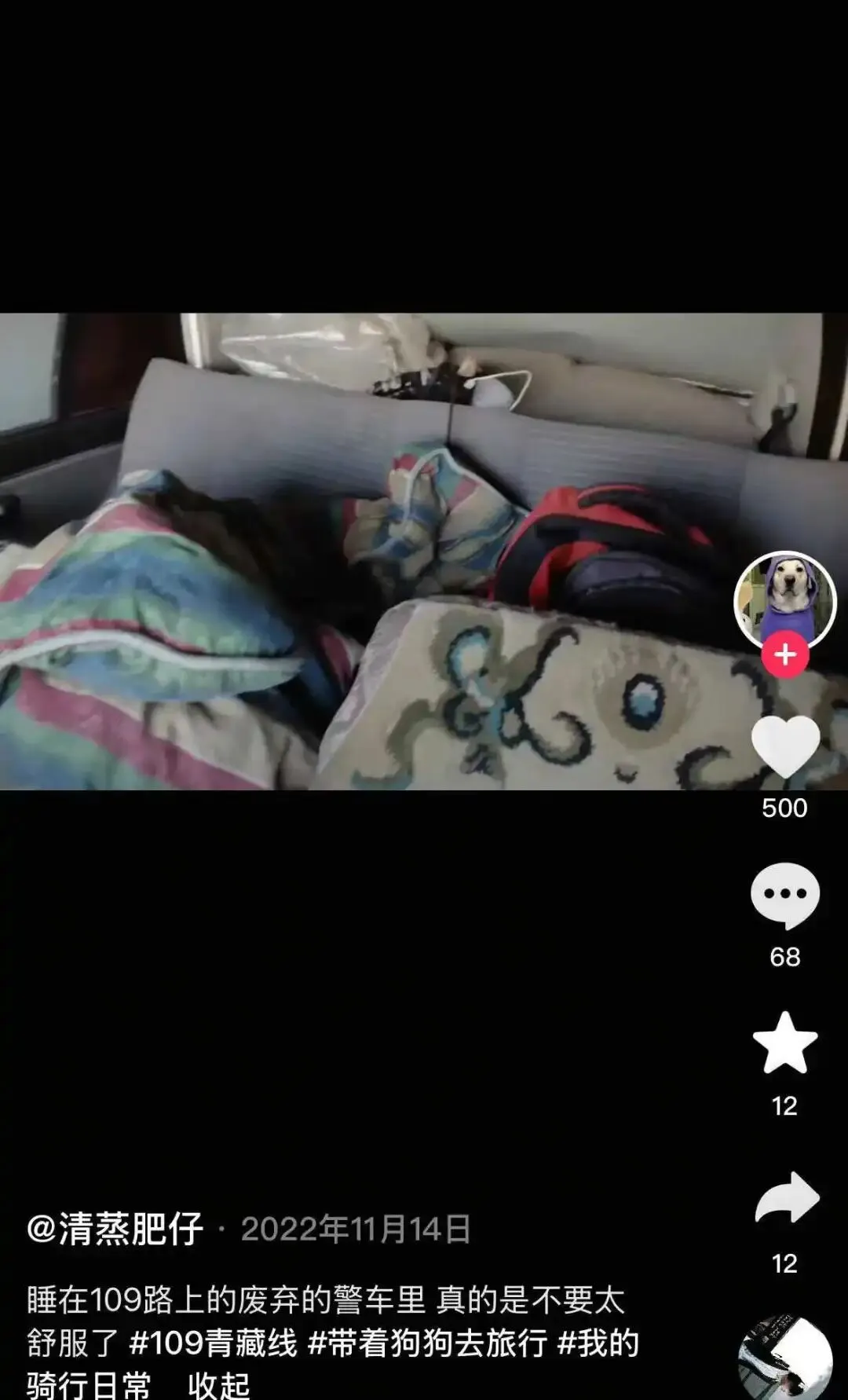

不少人都表示自己在这些车上倾注过创造力,有人用车顶的太阳能充过电,有人用它避过雨,有人靠它解决过难以避免的生理问题,毕竟人有三急。

还有人在路边野车上完成一次路边野餐,而其中更进一步的朋友选择直接入住,从此找到了真正的汽车旅馆。

“那次进藏的经历相当难忘,我自己都没想到,人生中第一次拉开警车车门,第一次进入警车,居然是为了睡觉。”

“不得不说在藏区住车里还是比搭帐篷舒适得多,不怕刮风下雨,不用担心野生动物,很有安全感。”

根据一位经验丰富的朋友透露,他曾在摩旅途中连续入住三天,并且都住在不同的车里。

他说那不只是立体警示牌那么简单,也像临时庇护所,因此只要有能力,他都会在离开时留下物资,希望能给后来者提供一些帮助。

“这种其实并不是藏区独有,在山东、贵州、云南都见过,只是藏区里的那些车,功能性被开发的更彻底。”

“至少其他地方应该没人会睡在里面。”

“报废车放路边做警示的年头不短,至今也还存在,而且有些更加生猛直观,使用真正的事故车,都快成压缩包了。”

“以前我小时候八九岁吧,老家的交警队门口就有一个台子,焊得很高,上面好几辆被烧成架子的摩托车,确实很有冲击力,现在我开车都慢慢的。”

在他的讲述中,路边每辆报废车背后,大概都包含着相当具体的血泪,而那些报废警车则从另一个心理角度送出提醒,类似混合双打,它们出现的目的十分单纯,就是为了让人注意安全。

“每次遇到这种标志,我都要减速表示一下,警示效果非常到位。”

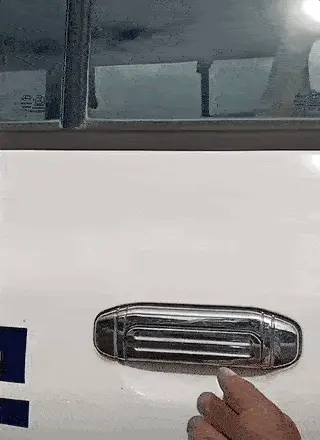

回忆起之前他带我进藏,翻垭口碰到路边有辆警车,说一定要打开门给我体验一下。

他告诉我“一日警车,终生警车”,报废之后仍然会在需要的地方发光发热,你看面前这辆还专门整修过才摆出来,跟新的一样。

记得当时他一边研究怎么开锁,一边跟我讲着行车安全的重要性。

警察同志就上完厕所回来了。

来源:那一座城聚点股

实倍网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。